- コラム

【M&A実践 ガイド】第1回 会社を託すという選択

- #M&A

- #事業承継

【第1回】会社を託すという選択

― 後継者不在時代における、もう一つの選択肢とは

「事業は続けたい。でも誰に託すべきか…」

「そろそろ引退を考えたいが、会社を誰にどう託すべきかわからない」

そうしたお悩みを持つ経営者の方は年々増えています。

・子供に継がせたくない/継げない

・従業員にはまだ荷が重い

・同業に声をかけるのも難しい

税理士や銀行員、M&A仲介業者から「そろそろ事業承継を考えては?」と促されても、

誰にどのように引き継げばよいのか、判断に迷う方は多いのではないでしょうか。

M&Aは「売る」ではなく「託す」という選択

昨今の中小企業M&Aは、単なる“売却”ではなく、事業や従業員、顧客、地域との関係性を引き継ぐ“託す”ための手段として捉えられています。

・地元企業に事業を引き継ぎ、従業員の雇用と取引先を守ったケース

・第三者が入り新規事業に再挑戦する土台を築いたケース

・創業者が抜けたあとも、地域との関係を維持できたケース

こうした“託す”という考え方は、特にここ数年で広がりを見せています。

かつては「継がせる人がいないから仕方なく売る」という消極的な選択が中心でしたが、

今では「事業をより成長させるための前向きな選択肢」としてM&Aを活用する企業も増えています。

・資本力のある大手企業のグループに入り、従業員の雇用や待遇が安定した

・異業種からの買収により、ITやデジタルのノウハウが加わり、商品やサービスが進化した

・海外展開や新たな事業領域への挑戦に繋がった

このように、M&Aによって事業そのものがより強く・広く育っていくことも少なくありません。

それは、単に誰かに「引き継ぐ」のではなく、未来のために、誰に・どう託すかを考える行為。

だからこそ私たちは、M&Aを「売る」のではなく「託す」選択と呼んでいます。

今、M&Aを“考えるべき”3つの理由

① 黒字でも廃業が急増中。理由は「後継者がいない」

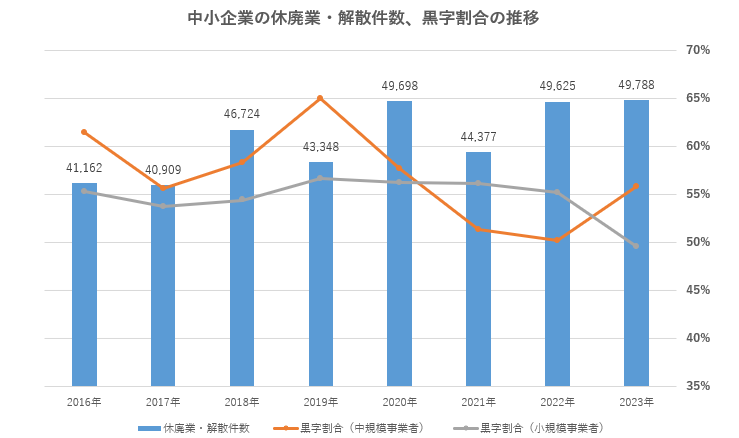

毎年全国で約5万社が休廃業・解散しており、その半数以上が黒字廃業です。

つまり「利益が出ていても、後継者がいないためにやむを得ず店じまい」をしているのです。

出典:中小企業庁「小規模企業白書2024」、東京商工リサーチ「休廃業・解散動向調査2024」

② 理想の引き継ぎは、自然にはやってこない

「最近は買い手が多い」「今は売り手市場だ」と言われることもありますが、黒字であっても、望んだかたちで引き継げるとは限りません。

・情報の未整備や過度な属人化がネックとなり、有力な候補先が離れてしまった

・相手がなかなか見つからず、金額や条件面を大幅に妥協せざるを得なかった

・買収後に想定外のリストラが行われ、従業員への責任を感じた

「なんとか売れはしたが、もっと良いかたちがあったのではないか…」

そんな後悔の声を、現場ではしばしば耳にします。

③ “託せる状態”をつくるには、やはり時間がかかる

事業を未来につなげていくには、財務・法務・組織・人材・顧客との関係性など、

会社の全体像を整え、次の担い手が安心して引き受けられる状態にすることが重要です。

中小企業の場合、経営者=会社そのものであることも多く、経営のノウハウや人間関係をどのように見える化し、引き継いでいくかは極めて重要な論点です。

こうした準備は、半年で済むこともあれば、1〜2年かけて取り組むべきこともあります。

自分にとっても、関係者にとっても納得できる条件で引き継ぐには、意識的な準備が欠かせません。

M&Aには、冷静な知識と伴走者が必要

「会社を高く売るか」ではなく、「誰にどう託すか」を考える時代。

そのためには、M&Aに関する正しい知識と、経営者目線で相談できる相手が不可欠です。

M&Aは「終わり」ではなく「次の始まり」

M&Aとは、事業を継続させるための一つのかたちです。

むしろ、オーナーとしての役目を果たし、次の人生と未来の成長にバトンを渡す行為です。

📩 無料相談を受付中です

・「ウチの会社でもM&Aの対象になるの?」

・「いくらくらいで売れるの?」

・「信頼できる相手はどうやって探すの?」

お気軽にご相談ください。秘密厳守・初回無料で対応いたします。

👉 [無料相談はこちらから]

次回は、M&Aの準備に必要なリアルな視点についてお届けします。